PMFの終わりとIMFの始まり

起業界隈、特にベンチャーキャピタル投資を受けるタイプのスタートアップ企業において、Product Market Fit(PMF)はこれまで核心的な、そして時として曖昧な概念として語られてきた。平たく言えば、要は「顧客が使った瞬間に価値を感じ、かつ持続的な顧客獲得が口コミや特定のチャネルの存在によって担保される状態」を指す。PMFの達成はスタートアップ企業にとって一つのマイルストーンであり、PMFを達成した起業家は偉そうに講釈を垂れる権利を得られるというのが通説であった。

戦略的優位性を確約するPMFは、これまで核心的な投資基準であった。しかしそこに生成AIの波がやってきた。特にプログラミング分野におけるAIの影響は小さくない。ソフトウェアの複製コストは確実に下がっており、そうすると少なくともソフトウェア業界に於いてはディストリビューションを握るものが以前にも増して優位になっていくように思える。既にディストリビューションを握っている企業は、流行りつつあるものを素早く複製ないしライセンスし始めている。あとは既存ディストリビューションに乗せてユーザーを囲い込んでいけばよいだけ…のはずである。

IMFとしてのCursor

しかしいざ市場を俯瞰してみると、ディストリビューションを握っているプレイヤーたちが苦戦しているのが今のAI市場である。

たとえばAIによるプログラミング補助領域をみてみると、GitHubとWindowsエコシステムという巨大なディストリビューションを握るMicrosoftと独自の開発者エコシステムを持つAppleは、どちらも市場を牛耳るにいたっていない。Microsoftは2021年10月にいち早くGitHub Copilotを発表、先月の決算でユーザー2,000万人超えを発表したが、その間にCursorのような新興プロダクトの台頭を許し、間接的ライバルAnthropicに至っては、UIすらまともに開発せずに大きく売上を伸ばしている。Appleも今年になりようやく旗艦IDEであるXcode用AIとしてSwift Assistを発表したが、開発者の感想を読む限り、到底CursorやClaude Code、GPT-5でパワーアップしたOpenAI社のCodexの競合とはなり得そうにない。

「既存のコードベースの内容を前提にAIが内容についての質問に答えたり、内容の改変を実行する」というコーディングエージェントそのものが明らかにPMFしている今、なぜ新興勢力が勢いづけるのだろうか。

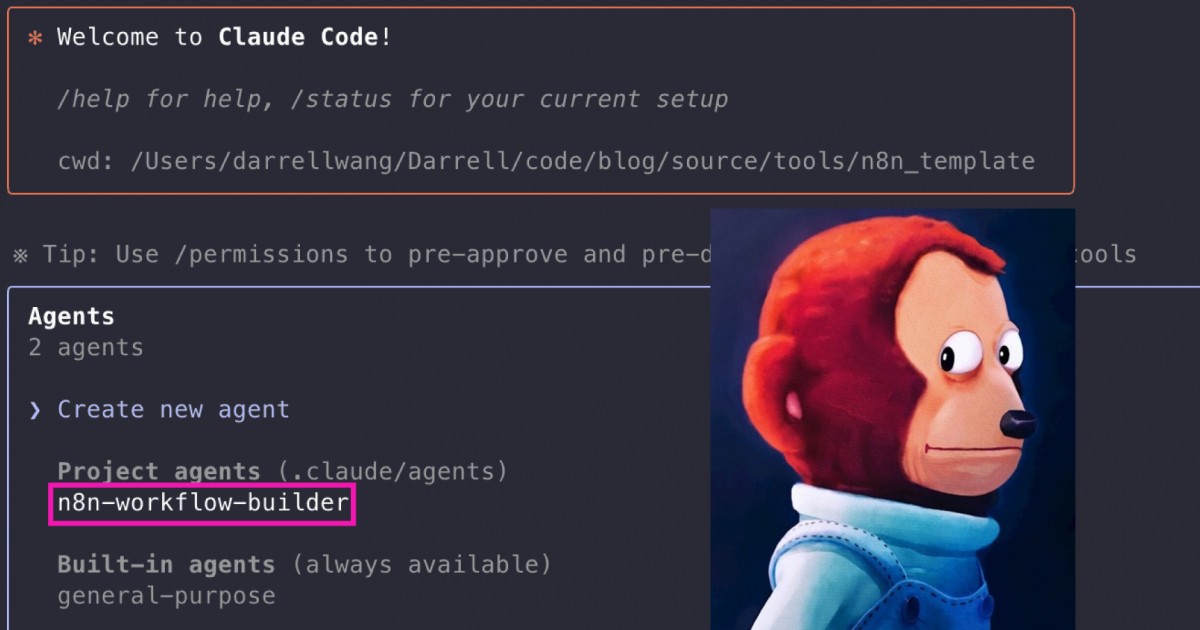

AI製品において、AIそのものの性質とプロダクトは密接に関わっている。ChatGPTがなぜチャットというインターフェースで流行ったかといえば、GPT-3あたりから対話しても不自然ではないだけのコミュニケーション能力を備え持つようになったからである。Claude CodeのGitHub Action連携が高く評価されたのも、Claudeがユーザーの指示をもとに自ら実行プランを立て、そのプランに従い複数タスクを順番に実行できるようになったことで、GitHubがもっとも得意とする「低頻度かつ非同期なコミュニケーション」が実現できるだけの自律性を担保できるようになったからだ。もしClaudeが十分に賢くなければ、タスクを渡したはいいが何度も修正を加えなくてはならず、並列して作業をお願いすることが難しくなってしまい、結果として生産性も下がってしまうだろう。

コミュニケーションの目的次第で必要とされる知性も違うことをよく理解していると感じるのが、Cursorである。Cursorには3つのAI機能がある。一つはプログラムの自動補完、2つ目が既存コードベースに対して質問ができるAsk機能、そして最後にユーザーに代わってプログラムの作成ができるAgent機能だ。この3つに求められるHuman AI Collaboration的ニュアンスに違いがあることは、プログラミング経験者なら自明のことと思う。自動補完をするならばスピードが命である一方、質問機能であれば、集中力が途切れないくらいのレスポンス速度さえ担保されればよく、それよりも複雑なコードベースを理解できるだけの「読解力」が求められる。最後にAgent機能となれば、反応速度という意味でのスピードはほとんど期待されず、それよりも正確にユーザーの意図を読み解き、正しい設計のもとプログラムの変更を実行できることが期待される。言い換えるならばCursorというのは3つの「知性」をパッケージしたツールであり、だからこそダークホースとして劇的に流行ったのではなかろうか。

この「場面に応じて必要とされる知性が異なる」という現象は、人間同士での仕事の世界で考えるとよくわかる。仕事においては即レスが命と豪語する人がたまにいるが、そこには「返答する内容を考える部分が時間的ボトルネックとはならない」という仮定が存在している。つまり長考する必要がないわけであり、だったら素早く返事した方がよいというのはその通りだろう。Cursorの文脈で言うならば自動補完とAsk機能の中間くらいの知性が求められる仕事である。

これからのプロダクトはオンライン・オフライン関わらずAIが内蔵されたものが増えていく。そしてそのAIと接触するインターフェースそのものがパクリ放題となると、当然ながら差別化は、一つ下の抽象化レイヤーにあたるAIそのものの知性のレイヤーで生まれざるを得なくなる。そしてその知性というのは一意的ではない。この(AIの)知性と市場ニーズの合致をIntelligence Market Fit(IMF)と呼び、IMFの観点からここ最近の市場の流れを整理してみる。

IMF的観点からみたAGI

まず言えることは、少なくともIMFという観点からはAGIはどうでもよいということだ。つまりAGIが来るか来ないか、あるいは既に到来しているかは、少なくともAIやSaaSのGTMという観点からはどうでもよい。それよりもユーザーの手元のタスクに対して正しい知性で問題解決できるかのほうが重要だろう。ここでいう知性には反応速度、思考の深さ、幻覚の有無と程度、空気を読む力など、様々な側面があり、どの側面がどれだけ大事かは、タスクによって異なる。巷ではGPT-5が数学のとある問題に対して有意義な貢献をしたと話題にもなったが、そんな革新性が求められるタスクは商売のうえでは殆ど存在しない。どれだけ知性があったところで、ユーザーから必要とされなければ価値はなく、高くも売れはしない。いかにユーザーが求めている知性をパッケージ化するかにIMFの成功はかかっている。

IMF機能としてのGPT-5

相変わらず毀誉褒貶の激しいGPT-5であるが、一つだけ確かなのはAGIうんぬんより先ずはIMFの最適化を優先したということだ。GPT-5の本質は、ユーザーのプロンプト内容に合わせスピードが必要な時と思考の深さが必要な時で自動的に裏側でモデルを切り替える「モデルルーター」としての機能にある。これまでOpenAI社は多様化し続ける自社LLMへのニーズに応えるべく様々なモデルを発表してきた。旗艦モデルGPT-4oのように空気を読むもの、論理的思考を得意とするoシリーズ(o1・o3-mini・o3・o4-mini)や言うことを素直に聞くGPT-4.1など、その「知性」は実に多岐にわたる。一方でユーザー目線としては、「進展が速すぎてどのモデルに何をやらせたらいいのか」というのが本音であろう。ありとあらゆるユーザーに対してIMFを達成すべくモデルを作ってみた結果、ほとんどのモデルがごく一部のユーザーにしか使われないという状況に陥っていたことは、以下のアルトマンCEOのツイートからも明白である。

i expect use of reasoning to greatly increase over time, so rate limit increases are important.

氏はGPT-5によって思考モデルの利用率が無償ユーザー間で1%未満から→7%、Plus(個人向け有償ユーザー)ユーザー間で7%から24%まで上昇したと述べているが、これは裏を返せば、7億人近い無償ユーザーは93%の利用シーンにおいて深い思考を必要としておらず、課金勢ですら4回に3回は「素早い回答」を求めているということになる。無償と有償の間では思考モデルの利用率に有意な差があるので、収益化という観点から思考モデルの開発は重要だったと言えるが、逆に言えばファネルを拡げるだけならば、比較的かんたんな問いにサクサク答えられることの方が重要ということになる。昨年末、「O3はプログラミングも数学も世界トップレベルの実力を誇るそうだが、そんな知見を必要とする一般人はほとんどいないし、その高い知性を引き出せる質問ができる人間も僅少だ。よって現行のUIにおいてO3はもちろんのこと、O1 Proすらも活かしきることは難しく、新しいUXなくしてその価値を表現しきることは難しいと思われる」と分析したが、GPT-5はそのUX的局所最適解だったのではなかろうか。いずれにせよ、思考モデルの利用率が増えたということは、それまで乱立していたモデル群と比較してGPT-5の方がより高いIMFを達成したとみてよい。プロンプトの内容にあわせて即答と長考をよしなに判断するモデルの作り方は、8月21日に発表されたDeepSeek v3.1でも踏襲されており、「ユーザーにモデルを選ばせない」というやり方は、少なくとも消費者向けLLM市場においてはIMF向上の定石となっていくのではなかろうか。

IMFとオープンウェイトモデル

DeepSeekといえば中国屈指のオープンウェイトモデルであり、年初には金欠のオープンウェイトモデルとは思えない品質が話題となった。その後国内外で一気に思考モデルの開発が進み、今やワンオブゼム的扱いを受けているが、DeepSeek含むオープンウェイトモデルは密かに活用が進んでいるようだ。

OpenAIもAnthropicもやばくないかこれ

reddit.com/r/Futurology/c… From the Futurology community on Reddit Explore this post and more from the Futurology community www.reddit.com

元ネタのThe Economist記事も指摘するように、OpenAIの評価額が$500Bであるのに対し、DeepSeekに匹敵するオープンウェイトモデルQwenを開発している中国EC大手Alibabaの時価総額は(だいぶ回復したとは言え)$285Bしかない。つまり単純計算で、GPT-5の後ろで数%のトラフィックに応えている最高レベル思考モデルに$200B以上の価値があるということになる。しかし前段でも指摘したように、ほとんどのユーザーにとって知性の限界効用は既に逓減しつつあり、そうすると今度はコスト構造の方が課題となってくる。OpenAIにせよAnthropicにせよ、そのAPIを使う限りそこにはGPUのコストはもちろんのこと、決して安いとは言えない研究者たちの人件費も乗ってくるわけで、スタートアップからしてみれば、だったらよりコストを抑えられるオープンウェイトモデルを使おうという動きは、理に適っている。

思えば人を雇うにしても、その人に求める能力や仕事ぶりというものは、雇用条件と切り離して考えることはできない。AIに対しても同じことは当てはまる。IMFを探索するうえで、コスト構造も重要なファクターとなってくるであろう。

すでに登録済みの方は こちら