Figmaとは何だったのか(現在進行形)

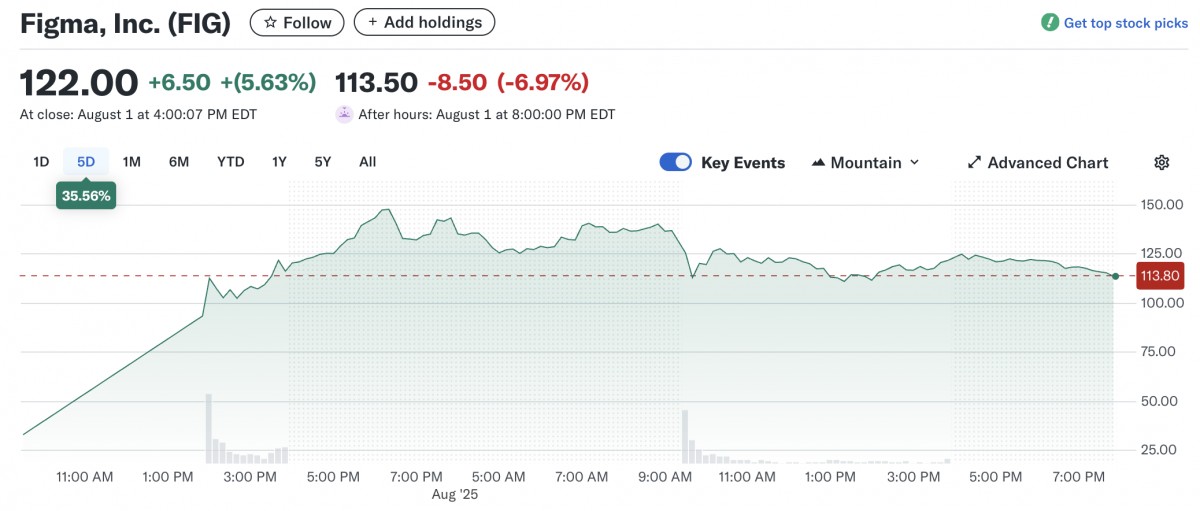

Figmaが先週木曜日に上場した。米国経済失速のニュースが囁かれるもどこ吹く風、IPOには多くの投資家マネーが集まり、33ドルの売り出し価格を大幅に超える120ドル前後で取引が進んだ(注意:少額ですが筆者も株を買っています)。

Figmaとは何だったのかという話は、2023年に最終的に破談となったAdobeによる買収が発表された2022年夏の文章に譲るとして、ここではFigmaの未来について再考することとする。この3年間テクノロジー業界は尋常じゃないスピードで変革が進んでおり、SaaSはもちろんのことLLMすらもオワコン化してしまった。その間Figmaの立ち位置はどう変わったのか、Adobeの恨み節をBGMにSWOT分析をシコシコ書いてみたい。

強み:バイブコーディングでは埋まらない先行者利益

Figmaの強みは、デザイナーではない人たちも巻き込んだデザインを可能にした点である。この「巻き込み」を可能にするため、共同創業者Dylan FieldとEvan Wallaceは、性能を出しやすいネイティブアプリを最初から捨て、徹底的にWebアプリであることにこだわった。結果的にユーザー獲得フローにおいてインストールという面倒なステップを省略化することに成功し、かつURLという共有を前提としたプロトコルの流用を可能にした。S-1によると現在のMAUは1,300万人強、そしてその2/3が非デザイナーだそうだが、そのような幅広い顧客ベースを獲得できたのも先の英断があったからだろう。

この「デザインコミュニケーションのハブ」というMoatを崩すことはそう簡単ではない。少なくともブラウザがホワイトカラーにとって必須なツールである限り、おそらく他社がそのポジションを奪うことは難しい。なぜならFigmaはブラウザのパフォーマンスを研究し尽くしており、同等のパフォーマンスを実現するためには、今流行りのバイブコーディングと対極に位置する地道が改善が必要となるからだ。LLMのラッパーをうまく作り込めばいくらでもマネタイズができる今、描画エンジンの最適化に時間を割きたいと考える人も少ないだろう。

実質、Adobeによる買収計画が発表されてから3年の間、競合と言える競合はついぞ出てこなかった。当事者であるAdobeも、Figmaが得意とするデザインコラボ領域から非デザイナー向けツール領域に方向転換し、Canvaとの競争に余念がないように思える。少なくとも直接的競合が、価格破壊やUI/UXでの改善を突破口としてFigmaに取って代わるとは考えづらい。

脅威?:Vibe Codingプラットフォーム

Figmaの立ち位置を脅かすことができるプレイヤーは誰だろうか。今やLLMアプリケーション戦国時代なので、まず考えるべきはLLMのラッパーとなるプレイヤーであり、先月世界最速で$100M ARRを達成したprompt-to-codeプラットフォームのLovableなどが思い浮かぶ。(余談となるが、4月ごろFigmaの弁護士が商標利用中止を求める手紙をLovableに送りつけ、Xで話題となった。おそらく上場準備の一環だったと思われる。)

しかし以下の二つの理由から、少なくとも現行のLLM的プレイヤーが、デザインコラボレーション領域においてFigmaに勝つことは難しいように思える。

最初の理由は視覚デザインとテキストの表現の自由度および具体性の違いだ。視覚デザインというものは極めて具体的である。まさに百聞は一見にしかずで、何度テキストで説明されてもわからないことも、そのテキストが表現するデザインを一目見れば理解できるくらいには、その具体性に開きがある。裏を返せば、デザインをテキスト「のみ」で表現することは無理である。OpenAIが画像生成機能を強化した際、いわゆる「ジブリ風」動画が話題を席巻したが、あれも元の画像という強烈な具体性があったからこそ「ジブリ風に描き直して」という簡単なプロンプトでクリエイティブ生成を実現できたと考えるのが自然だ。AIが作るスライドが物足りないのも同じ理由である。スライドの元となる文章はもちろんのこと、その内在的ロジックの視覚化をつぶさに言語化できるならば、現存の技術でもAIが「キレイな」スライドを作ることは可能だろう。ただそこまで密な言語化をするくらいなら自分でPPTを作ってしまった方が未だ速い。

今までの話は、それでも第一バージョンを作る際の話だ。しかし共同で作業するとなると、初版がそのまま成果物となることはまずなく、共同作業をしながらその内容を変更していく必要がある。ここでも視覚デザインとテキストには大きな差がある。視覚デザインの場合、加えたい変更を言語化するハードルは決して低くない。ボタンの色を変える程度であれば簡単に表現できるのかもしれないが、字の大きさやフォントを変えるにせよ、長方形の縮尺を変えるにせよ、それをテキストのみで表現することは楽ではない(いかに楽でないかを体感する手段として、CSSを学ぶというものがある)。文字による表現が難しい一方で、視覚デザインをマウスとクリックを使い視覚的に変更することは難しくない。なのでおそらくこれからもデザインの編集は視覚的に行われていくだろう。そうなると今のFigmaが提供するUXが局所最適解のように思えるし、少なくとも汎用的LLMアプリのチャット画面に、吉村昭顔負けの描写力でスライドやモックアップの詳細を打ち込むことは、時間と才能の無駄遣いのように思える。

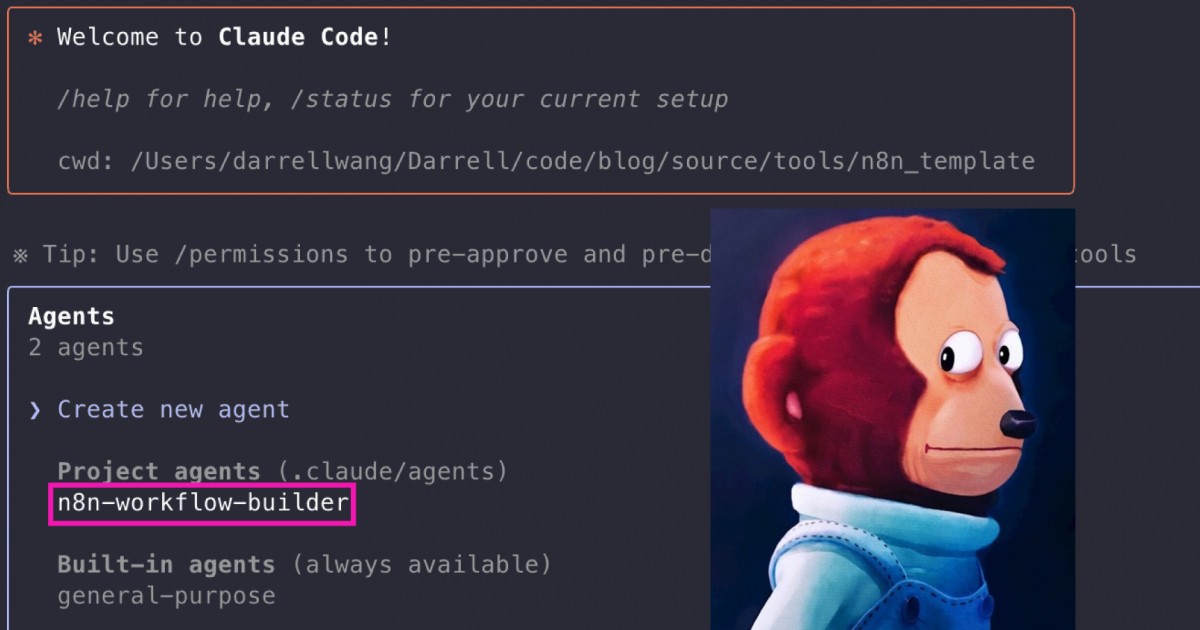

一旦デザインができてしまえば、確かにそこから後続の作業をLLMに任せることは可能だ。しかしそこに関してはすでにFigmaも先手を打ってきている。デザインファイルからコードを生成するDev ModeはすでにMCP化されているし、Figma版prompt-to-code製品Figma Makeでは既存のFigmaデザインファイルを参照することができる仕組みになっている。表面的にはVercelのv0やLovableに近いが、「すでにあるデザインファイルと隣接している」というUX的優位性は無視できないだろう。

弱み?:人間が編集・批評しない未来

もしFigma的デザイン編集パラダイムが取って代わられるとしたら、それはデザインというプロセスが人と人の営みでなくなる時のように思う。たとえば今まさにプログラミングで起きつつあるように、コラボレーションの主体が人対人から人対AIになったとしよう。そうするとFigmaの優位性にはどのような悪影響が考えられるだろうか。

まずブラウザでも動く高いパフォーマンスの優位性は下がる。人間同士でネットワークを介してリアルタイムに編集するからこそブラウザのパフォーマンスを最大限に引き出す必要があったわけで、リアルタイムのコラボレーションが必要ないとなれば、少なくともUIレイヤーでの非機能要件はだいぶ緩和される。さらに一歩進み、編集は90%以上AIに任せ、人間側はレビューだけ行えば良いとなれば、さらに現存の技術的優位性は不要となるだろう。もしデザインレビューすらAIがやるとなれば、もはやブラウザが必要なくなり、RPC的何かでデザインを表現するテキストをやり取りすればよくなることも考えられ、そうなると既存の技術的障壁は完全に消滅するはずだ。

ここで考えたいのは、どの会社がそのようなデザインのAI化にもっとも近いかである。

もしデザインのAI化を進められる企業があるとしたら、その会社には二つのデータが豊富にあるはずだ。まずは特定のデザインそのものの進化をなぞる履歴である。良いデザインは探索スペースの拡大と絞り込みを交互に繰り返すことで生まれる。なぜだかわからないが、今のLLMツールはワンショットでデザインを完成させようとする。しかしそう容易くデザインが決まるなら世の中のデザイナーはAIとは関係なく失業しているはずである。一見当たり前のデザインの裏には、何十、何百という試行錯誤がある。どんなにAIが賢かったとしても、このプロセスをすっ飛ばすことはできないように思える。

もう一つのデータは、デザインの拡大と絞り込みに関するコンテクストである。なぜそのデザインを変える必要があったのか?なぜAではなくBを選択したのか?その裏にどのような議論があったのか?この文脈があって初めて強化学習的なプロセスがデザインできるはずであり、これはHuman AI Interactionにおいても、AI AI Interactionにおいても重要な教師データとなるだろう。Figmaにおいてデザインを閲覧しコメントすることは無償であり、これも教師データをいち早く貯めるための戦略だと考えるとしっくりくる。

ではデザインの変更履歴並びにその文脈をもっとも豊富に持っているプレイヤーはというと…そう、おそらくFigmaである。つまり、デザインのコラボに最適なプラットフォームである→より多くのデザインに関するコラボレーションが行われる→デザインプロセスに関するメタデータが貯まる→デザインのAI化において優位なパフォーマンスが実現できる→よりたくさんのコラボレーションが対AIも含めてかたちで促進されるというループが生まれていく可能性は十分にある。

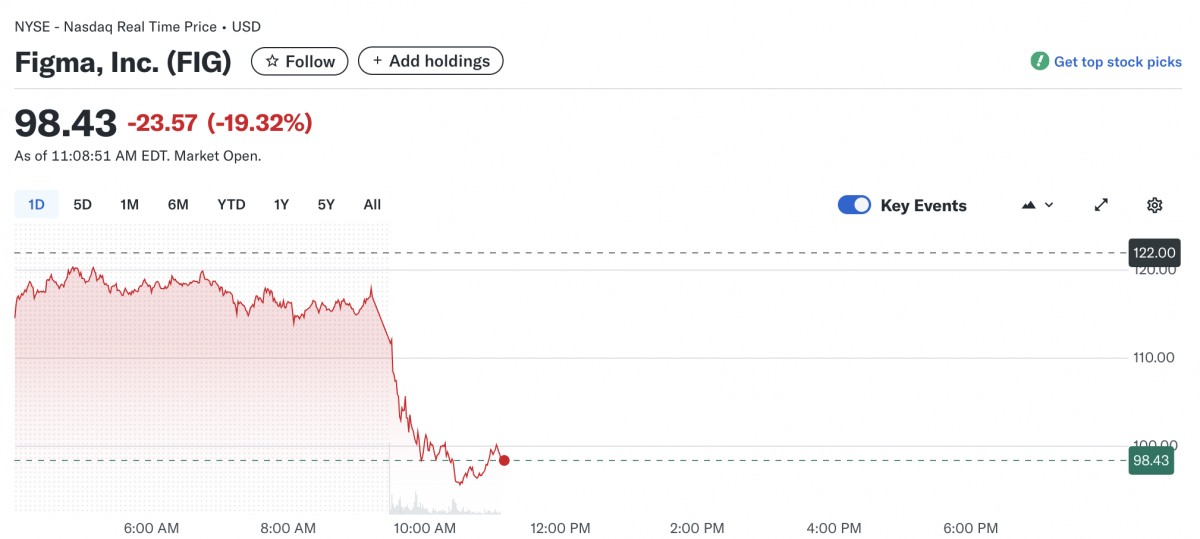

ここまで書いたら月曜日の市場がオープン、利確が進み株価は大幅に下落、筆者は爆損している。おいふざけんなよ…

すでに登録済みの方は こちら